自宅葬の

無料診断

自宅葬ができるか悩んでる方へ

簡単な質問に答えるだけで診断できます

ありますか?

(棺サイズ:200cm×60cm)

スペースがありますか?

現地でのお打ち合わせも可能ですので、

お気軽にご相談ください。

詳細に確認させていただきますので一度ご相談ください。サトリエでは寺院や火葬場での葬儀もご案内しております。

四華花(しかばな)とは?葬儀に添えられる白い紙花の意味

2025年05月18日葬儀やお通夜に参列したとき、白い紙で作られた独特な花を見かけたことはありませんか?

それは「四華花(しかばな)」と呼ばれる、仏教葬における特別な意味を持つ花です。

今回はこの四華花について、その意味・由来・飾り方などをわかりやすく解説します。

■ 四華花とは?

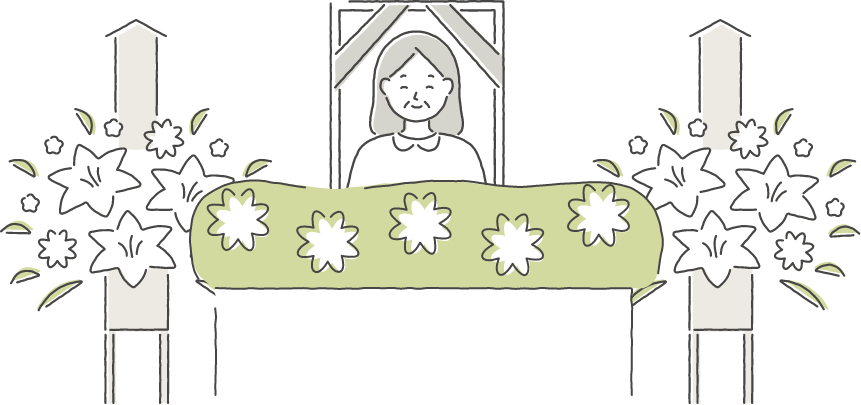

四華花(しかばな)とは、主に仏教の葬儀で使われる、白い紙で作られた造花のこと。

地域によっては「紙花(かみばな)」「四花(しか)」とも呼ばれます。

多くの場合、以下のような場面で見かけます:

- 枕飾り(故人の枕元)に立てる

- 棺のまわりや祭壇に添える

- 葬儀や通夜のときの飾りとして使用

- お墓に立てる

■ 四華花の意味と由来

「四華」とは、仏教で言う四種の美しい花を指しています。

- 蓮(ハス)

- 優曇華(うどんげ)

- 摩訶曼陀羅華(まかまんだらけ)

- 摩訶沙羅華(まかしゃらけ)

これらの花は、仏の世界(極楽浄土)に咲く神聖な花として信じられており、葬儀で使用することで「故人が極楽浄土に導かれるように」という願いが込められています。

現代では、生花ではなく白い紙で簡略的に表現されるのが一般的です。

■ なぜ白いのか?

四華花の起源は、お釈迦様が入滅(にゅうめつ)された時に由来します。

お釈迦様がお亡くなりになられたときに周囲の沙羅双樹(さらそうじゅ)が白い花を咲かせたという事に由来します。

こうした背景から仏教では葬儀にはこの沙羅双樹を模した花(四華花)を飾るようになったと言われております。

■ 四華花の飾り方・扱い方

多くの場合、以下のように使われます:

- 枕飾りの左右に1本ずつ立てる

- 枕飾りや祭壇に並べて供える

- 地域によっては火葬のときに棺に一緒に納める

飾る場所や数は宗派や地域によって異なるため、葬儀社や寺院に確認すると安心です。

■ 四華花はどこで手に入る?

四華花は、葬儀社が準備することが多いため、自分で用意することはほとんどありません。

ただし、手作りされる地域もあり、家庭で折って作ることもできます。

■ サトリエでは、四華花を含めた丁寧な仏教葬をサポート

地域密着で仏教葬をサポートする**「サトリエ」**では、四華花の意味を大切にしながら、

枕飾りや祭壇の設営も仏式に則って丁寧に行っています。

「これって必要?」「宗派的にどうすれば?」

そんな細やかな疑問も、お寺との連携によって安心してご相談いただけます。

▶︎ 詳しくはこちら:[サトリエ公式サイト]自宅葬のサトリエ|福山市を中心に備後エリアで自宅葬なら

まとめ:四華花は、極楽へ導く“祈り”の象徴

四華花は、見た目はシンプルでも、

「故人が仏のもとへ導かれ、安らかに眠れるように」という深い祈りが込められた存在です。

現代ではあまり知られていないからこそ、その意味を知ることで、

葬儀の場に流れる“心”をより感じられるかもしれません。