自宅葬の

無料診断

自宅葬ができるか悩んでる方へ

簡単な質問に答えるだけで診断できます

ありますか?

(棺サイズ:200cm×60cm)

スペースがありますか?

現地でのお打ち合わせも可能ですので、

お気軽にご相談ください。

詳細に確認させていただきますので一度ご相談ください。サトリエでは寺院や火葬場での葬儀もご案内しております。

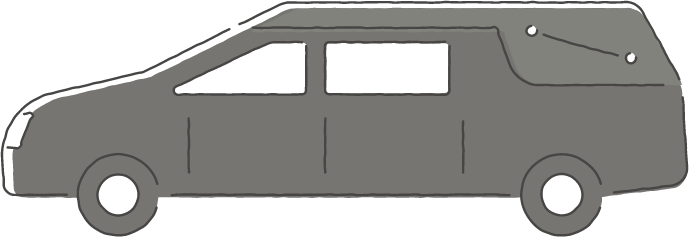

なぜ宮型霊柩車を見なくなったのか——葬列の時代から会館葬の時代へ

2025年08月28日かつてお葬式といえば、金色に輝く屋形を載せた「宮型霊柩車(宮型車)」が象徴的な存在でした。ところが、近年その姿を街で見かけることはめっきり少なくなっています。

本記事では、なぜ宮型車を見なくなったのかを、歴史的背景から現在の葬儀事情までわかりやすく整理してお伝えいたします。

宮型霊柩車とは?

宮型霊柩車は、棺(ひつぎ)を安置する荷台部分に**社寺建築風の「屋形」を設けた霊柩車のこと。彫金や蒔絵、唐破風(からはふ)などの装飾が施され、現代でいう葬儀に使う祭壇=宮型霊柩車でした

戦後に普及し、昭和〜平成初期には全国各地で一般的に見られた形式です。

宮型車が選ばれた理由 —— 「葬列」と深く結びついて

宮型車は、**自宅・寺院から火葬場までの「葬列(葬送の道行き)」**と共に発達しました。

- かつては地域ぐるみでお見送りすることが多く、**自宅(寺院)から街路を進む葬列そのものが「お葬式」**でした。

- 屋形の装飾は、故人を尊び、地域に知らせ、みなが手を合わせるための役割も担っていました。

- 自宅葬・寺院葬が主流の時代、**「見てわかる格式」**が求められていたのです。

なぜ見なくなったのか —— 主な要因

1) 会館葬が主流化し、ルートが固定化 → 近隣住民からの反対も

平成以降、葬儀会館での施行が主流になりました。会館から火葬場へは最短・定型のルートで静かに移動するのが一般的です。

- 住宅地が密集する地域では、交通・騒音・景観への配慮が強く求められ、派手な装飾の車両に対して近隣から反対や要請が出るケースも。

- 会館側の運用ポリシーや、周辺環境への配慮から、宮型の使用を控える傾向が広がりました。

2) 社会の価値観の変化(シンプル志向・宗教色の可視化を抑制)

家族葬・小規模葬の広がりとともに、静かで控えめな見送りを望むご遺族が増加。

3) 宮型車を作る会社が減少

宮型は熟練の木工・金工・塗りの技術を要する特殊車両。

- 職人の高齢化・後継者不足、材料や保管コストの高騰、車両改造に伴う安全・車検対応の負担などから、製造・修理ができる事業者が減少しました。

- 供給が細ると導入・維持費用が上昇し、さらに選ばれにくくなるという負のスパイラルに。

4) コストと運用の現実

宮型は重量や全高の都合上、燃費・取り回し・保管場所に課題が生じがち。

- 雨風・直射日光で装飾が傷みやすく、メンテナンス負荷も大きい。

- フリート運用(複数台保有)には費用対効果が合いにくいという現実もあります。

5) 直葬・火葬式などの増加

式を簡素化する直葬(火葬式)・告別式なしのプランが増加し、移動そのものの意味づけが薄くなりました。

- 「目立たず静かに」というニーズが、装飾性の低い車両を後押ししています。

それでも消えない「宮型車の魅力」

宮型が持つ魅力は、今も多くの人の記憶に残ります。

- 象徴性と荘厳さ:屋形の意匠そのものが「おくる心」を具現化。

- 地域文化の継承:土地ごとの彫り物・彩色が、地域の美意識を伝える。

- 一度きりの晴れ姿:人生の最終章を“見える形”で飾るという価値。

- 職人技の結晶:木工・塗り・金具の細密な手仕事は唯一無二。

今は稀少になりましたが、「故人らしさ」や「葬送儀礼の伝統」を重んじるご家族にとって、宮型は今も心惹かれる選択肢です。

今の霊柩車はどうなっている? —— 多様化と実用化

現在は、場に馴染みやすい外観と運用のしやすさが重視され、次のようなタイプが主流・拡大しています。

- 洋型霊柩車(セダンベース)

黒や濃紺の落ち着いた外観。宗教色を抑え、**誰でも選びやすい“中庸”**が強み。 - バン型(ハイルーフ・ワゴン型)

棺の出し入れや装備性に優れ、会館運用や直葬需要にフィット。寝台車との兼用もしやすい。 - マイクロバス型(遺族同乗型)

棺とご遺族が同じ車内で移動できるタイプ。故人様と家族親族が一緒に移動できると評価。 - バイク型(サイドカー霊柩車)

オートバイ好きの故人や、個性を大切にしたいご家族に選ばれる“こだわりの一台”。少数派ながら象徴的な演出が可能。 - 電動(EV)・ハイブリッド型

静粛・環境配慮を重視する流れから採用が拡大。会館・火葬場の導線に合うスマートな選択。

いずれも共通するのは、**“控えめで上品”かつ“運用しやすい”**という方向性。場所・時間・周辺環境に配慮しつつ、ご家族の想いをきちんと形にするための進化と言えます。

まとめ —— 宮型が減ったのは「衰退」ではなく「役割の変化」

宮型霊柩車を見なくなった背景には、

- 地域で送る葬儀から家族・親族の為の葬儀へと変化

- 近隣・景観への配慮と運用上の要請、

- 製造・整備事業者の減少、

- コスト・保守の現実、

- 価値観の変化(家族葬・直葬・シンプル志向)

といった社会全体の変化が重なっています。

一方で、宮型の象徴性・職人技・地域文化という魅力は今も色褪せません。

そして現代の霊柩車は、洋型・バン型・マイクロバス型・バイク型・バス型・EVなど、多様な選択肢でそれぞれの「らしさ」を支えています。

故人にふさわしいお見送りは“形式の華やかさ”だけでは測れません。

どんな車で、どんな距離感で、誰と一緒にその時間を過ごすか。

その答えは、ご家族の想いと地域の文化の中にあります。