1分ですぐわかる

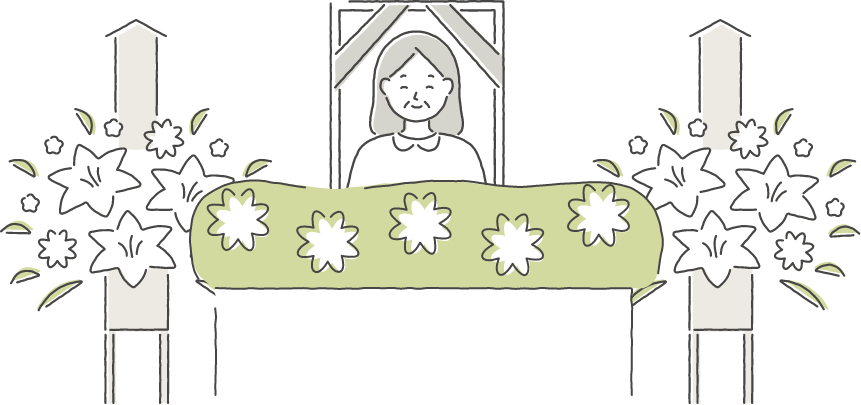

自宅葬の

無料診断

自宅葬ができるか悩んでる方へ

簡単な質問に答えるだけで診断できます

Q1

一軒家ですか?

Q2

4.5畳以上の部屋が

ありますか?

ありますか?

Q3

棺の出入りが可能ですか?

(棺サイズ:200cm×60cm)

(棺サイズ:200cm×60cm)

Q4

霊柩車が停められる

スペースがありますか?

スペースがありますか?

自宅葬が可能です。

現地でのお打ち合わせも可能ですので、

お気軽にご相談ください。

現地でのお打ち合わせも可能ですので、

お気軽にご相談ください。

ご相談ください。

詳細に確認させていただきますので一度ご相談ください。サトリエでは寺院や火葬場での葬儀もご案内しております。

詳細に確認させていただきますので一度ご相談ください。サトリエでは寺院や火葬場での葬儀もご案内しております。

お葬式のマナー

香典と一緒に初七日も包む?——福山市の香典事情をやさしく解説

2025年08月31日福山市・尾道市・府中市では、**葬儀に引き続き初七日法要(繰り上げ初七日)**を営むご家庭が多く見られます。ここでは、地元の実情にもとづき「初七日の包み」をどう考えればよいか、実務目線でまとめました。

結論(まずはここだけ)

- 香典とは別に「初七日の包み」を用意する習慣が根付いています。

- 包むのは主に親族。 会社関係やご友人は持参しない場合が多いです。

- 金額の目安は1万〜3万円。 関係性や家の慣習で調整を。

- 表書きは上段「初七日」/下段に出す家の苗字が一般的。

- ふくさに入れて持参し、受付で香典と一緒にお渡しを。

- 香典辞退の連絡があるときは、初七日も辞退されることが多いので事前確認を。

- **夫婦やお子様と参列しても“家ごとに1つ”**で大丈夫です。

なぜ「葬儀当日の初七日」なの?

本来、初七日は逝去から7日目に営む法要ですが、現代はご親族の再集合が難しいことから、葬儀に続けて、あるいは火葬後に続けて営む形が一般化しています。

初七日はあくまで法要。そのため「香典」とは性質を分け、法要に応じた“初七日の包み”を別に用意する文化が、この地域では受け継がれています。

誰が包む?いくら包む?

- 範囲:包むのは親族が中心。会社関係・友人は持参しないのが通例です。

- 金額の目安:1万〜3万円が一般的。近しさや家の決まりで上下します。

- お返しの想定:施主から会食(精進落とし等)や茶の子が供されることが多く、これも金額設定の目安になります。

表書き・のし袋の書き方

- 表書き:上段に**「初七日」、下段に出される家の苗字**(例:西川)。

- のし袋:弔事用(黒白または双銀の結び切り)。薄墨で整えて。

- よくある混同:「お見舞い」「御供」と混同しないように注意しましょう。あくまで初七日の法要に対する包みです。

受付での渡し方(当日の所作)

- ふくさに入れて持参。

- 受付でふくさから出し、香典と並べてお渡し。

- 案内があれば、その指示に従いましょう(記帳分け等)。

- 香典辞退の連絡がある場合は、初七日の包みも辞退されることが多いので事前に喪家へ確認を。

- 家単位でのご用意でOK。夫婦・お子様同伴でも1つにまとめるのが基本です。

よくある質問

Q. 火葬後に営む初七日も、包みは同じで良い?

A. はい。葬儀後(または火葬後)に続けて営む初七日でも、別包みの考え方は同じです。

Q. 金額が迷ったら?

A. まずは親族内の取り決めを確認。目安は1万〜3万円、会食の有無も考慮しましょう。

Q. 遠方で法要に出席できないときは?

A. 喪家の意向に沿って、後日香典と一緒にお供えするか、四十九日法要の際に持参する方法もございます。

まとめ

- 備後エリア(福山市・尾道市・府中市)では、葬儀当日の初七日が一般的で、香典とは別に「初七日の包み」を用意する慣習が親族を中心に根付いています。

- 1万〜3万円を目安に、表書きは「初七日」+苗字。ふくさに入れて受付で香典と一緒に。

- 香典辞退の連絡がある場合は初七日も辞退の可能性が高いため、事前確認が安心です。

サトリエでは、地元の慣習に合わせた表書き・金額・渡し方まで丁寧にご案内します。ご不安があれば、ケースに応じて最適な作法をご提案します。